Marillenbäume für einen fruchtbaren & sonnigen Garten

Marillenbäume: 3 Artikel

-

Marillenbäume

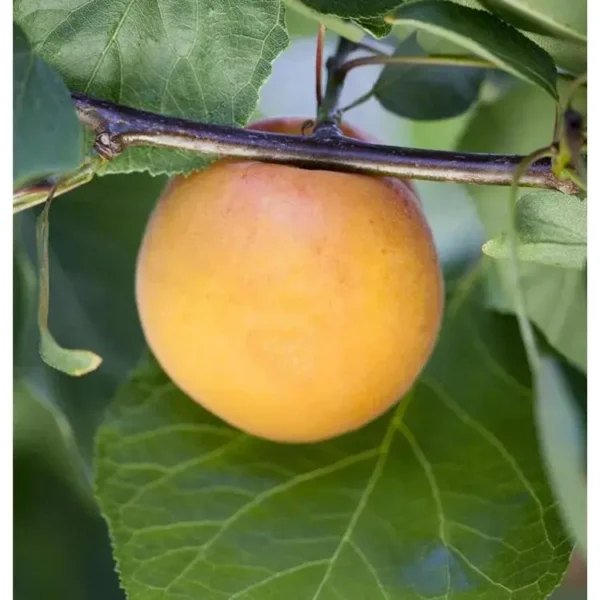

Marillenbaum Prunus armeniaca ‘Goldrich’

€ 40,69inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb -

Marillenbäume

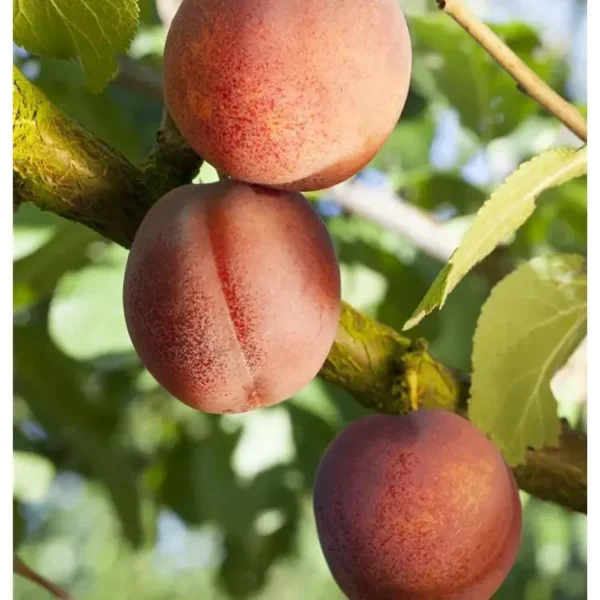

Marillenbaum Prunus armeniaca ‘Ungarische Beste’

€ 40,69inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb -

Marillenbäume

Marillenbaum Prunus armeniaca ‘Bergeron’

€ 36,99inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Weiterlesen

Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.

Marillenbäume – Duftend, fruchtig & wunderschön

Wer sich einen Hauch Sommer in den Garten holen möchte, liegt mit Marillenbäumen goldrichtig. Sie bringen nicht nur eine herrliche Blütenpracht, sondern auch aromatische Früchte, die direkt vom Baum einfach unvergleichlich schmecken. Besonders schön finde ich, wie sich ein gut gesetzter Marillenbaum Jahr für Jahr weiterentwickelt und den Garten mit mediterranem Flair erfüllt.

Marillenbäume kaufen – Einleitung

Marillenbäume zu kaufen fühlt sich jedes Mal ein bisschen wie ein kleiner Garten-Traum an, der plötzlich greifbar wird. Ich hab’s selbst oft genug erlebt – dieser Mix aus Vorfreude, Duft der Blüten und der Gedanke an eigene, sonnengereifte Früchte ist einfach unschlagbar. Genau deshalb zieht mich dieses Obstbaum-Thema immer wieder in seinen Bann!

Neulich habe ich eine spannende Zahl gelesen: Österreich zählt zu den Ländern mit der höchsten Marillenbaum-Dichte pro Einwohner in Europa – kein Wunder also, dass so viele Hobbygärtner genau diese Sorte bevorzugen. Marillenbäume gelten als Klassiker im Garten, der ein bisschen mediterranes Feeling vermittelt und gleichzeitig unglaublich ertragreich sein kann. Und ja, manchmal auch ein bisschen zickig, wenn Standort oder Schnitt nicht ganz passen, aber das macht die Sache ja erst interessant.

Für mich ist ein Marillenbaum immer mehr als „nur“ ein Obstbaum. Er ist ein saisonaler Ankerpunkt. Im Frühling lockt er mit seinen frühen Blüten, im Sommer spendet er Früchte mit intensivem Aroma, und im Herbst zeigt er oft ein überraschend warmes Farbspiel. Wer Marillenbäume kauft, holt sich also ein Stück Naturgeschichte in den Garten – mit all ihren schönen Momenten und kleinen Herausforderungen.

Damit der Einstieg leichter fällt, erzähle ich in diesem Beitrag von den Dingen, die mich in den letzten Jahren geprägt haben. Vom perfekten Standort über Sorten, die mich echt überrascht haben, bis hin zu Fehlern, die mir heute noch die Stirn runzeln lassen. Ich möchte zeigen, warum ein Marillenbaum nicht nur herrlich aussieht, sondern auch eine absolut lohnende Investition ist – gerade, wenn man auf hochwertige Gartenpflanzen & robuste Obstbäume setzt.

Welcher Standort eignet sich für Marillenbäume wirklich?

Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass Marillenbäume eine ziemliche Diva sein können, wenn es um den Standort geht. Nicht im negativen Sinn, mehr so auf die Art: „Gib mir das richtige Plätzchen und ich belohne dich mit unglaublich vielen Früchten.“ Genau das ist es, was mich an dieser Obstsorte so fasziniert. Ein gut gewählter Standort macht aus einem mickrigen Bäumchen plötzlich einen kraftvollen Obstbaum, der sich harmonisch zwischen anderen Obstbäumen im Garten einfügt und sogar etwas mediterranes Flair bringt.

Was sich immer wieder bestätigt hat: Marillenbäume lieben Wärme. Ein sonniger, möglichst windgeschützter Platz ist fast schon Pflicht. Besonders bekannt ist ja die Wachau für ihre Marillenkultur – und dort zeigt sich eindeutig, dass Wärme & Schutz Hand in Hand gehen müssen. An kühlen Nordlagen habe ich selbst schon erlebt, dass die Blüte viel zu früh erfriert und die Ernte dann ins Wasser fällt. Das frustriert jedes Mal wie verrückt, vor allem wenn der Baum eigentlich gut gepflegt ist und man sich schon auf die Früchte freut.

Der Boden spielt ebenfalls eine größere Rolle, als man am Anfang glaubt. Sehr schwere, nasse Böden führen oft dazu, dass die Wurzeln viel zu spät starten oder sogar faulen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, einen Marillenbaum in einen verdichteten Lehmbereich zu setzen. Da stand er dann – wie angewurzelt, im wahrsten Sinne des Wortes – und kam kein Stück weiter. Erst mit einer gründlichen Bodenlockerung, einer guten Portion Komposterde und einer Drainageschicht hat sich das Wachstum merklich verbessert.

Ideal sind Böden, die locker, humos und gut durchlüftet sind. Wenn der Standort etwas zu feucht ist, kann man mit Drainage-Pflanzgranulat sehr viel retten. Darüber hinaus lohnt es sich, regelmäßig zu prüfen, wie viel Sonne wirklich am Tag auf den Baum fällt. Manchmal denkt man, der Platz sei hell genug, aber im Sommer werfen hohe Hecken oder Zierpflanzen mehr Schatten, als einem lieb ist. Das merkt man dann oft erst an der geringeren Fruchtmenge und dem langsameren Wachstum.

Besonders spannend finde ich, wie empfindlich Marillenbäume auf Frühfrost reagieren. Die Blüte kommt meist sehr früh, und wenn der Standort frostgefährdet ist, kann die Ernte faktisch schon verloren sein, bevor sie begonnen hat. Ein geschütztes Plätzchen – etwa zwischen Gartenmauern oder nahe einer Terrasse – hilft massiv dabei, die empfindlichen Blüten zu bewahren. Am besten setzt man den Baum dort ein, wo kalte Luft nicht stehen bleibt, sondern abfließen kann. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber ich habe damit schon ganze Erntejahre gerettet.

Insgesamt kann man sagen: Je sonniger, je windgeschützter, je luftiger und je durchlässiger der Boden, desto glücklicher fühlt sich ein Marillenbaum. Und ein glücklicher Marillenbaum liefert eben auch das, was man sich davon erwartet – diese saftig-süßen, leicht duftenden Früchte, die direkt vom Baum so viel besser schmecken als alles, was man im Supermarkt findet.

Welche Marillensorten sind die besten für den Garten?

Wenn ich zurückblicke, wie viele Marillensorten ich schon ausprobiert habe, muss ich manchmal schmunzeln. Am Anfang dachte ich, jede Sorte wäre gleich – Hauptsache Marille. Aber je tiefer man in die Welt dieser Obstbäume eintaucht, desto klarer wird, wie stark sich die Sorten unterscheiden. Manche tragen früher, manche später, einige brauchen unbedingt Schutz vor Spätfrost, andere sind kleine Kraftpakete und wachsen fast überall. Und genau diese Unterschiede machen das Thema so spannend.

Eine der Sorten, die mich persönlich am Anfang am stärksten beeindruckt hat, war eine klassische, altösterreichische Marille, die mit ihrem Aroma weit über dem lag, was man aus dem Supermarkt kennt. Die Früchte hatten diesen typischen, fast schon parfümierten Duft – ein Traum. Gleichzeitig musste ich aber schnell lernen, dass alte Sorten auch gerne einmal zickig sein können. Wenn der Standort nicht passt oder der Boden zu schwer ist, zeigen sie das gnadenlos. Das war ein kleiner Dämpfer, aber auch ein wichtiger Lernmoment.

Was mir besonders gefällt: Es gibt heute Sorten, die extra für Hausgärten gezüchtet wurden. Sie wachsen kompakter, tragen zuverlässig und haben oft eine bessere Frostresistenz. Eine Sorte, die ich jedem Einsteiger ans Herz legen würde, ist eine der sogenannten „Hausgartensorten“. Sie verzeiht kleine Pflegefehler, reagiert nicht sofort beleidigt auf eine etwas ungeschickte Schnittstelle und bringt trotzdem eine erstaunlich regelmäßige Ernte hervor. Genau solche Sorten haben mich selbst davor bewahrt, irgendwann frustriert aufzugeben.

Ein spannender Punkt bei Marillensorten ist der Blühzeitpunkt. Frühblühende Sorten sind zwar wunderschön, aber empfindlicher gegenüber Spätfrost. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem ich genau fünf Marillen ernten konnte – alle von einer spätblühenden Sorte, während die frühblühenden komplett erfroren sind. Seitdem setze ich fast immer auf mindestens eine spätere Sorte, einfach als Sicherheitsanker.

Und dann gibt es noch Sorten, die besonders beliebt sind, weil sie riesige Früchte tragen. Ich hatte einmal eine davon im Garten – die Früchte waren beeindruckend groß, fast wie kleine Pfirsiche. Das Problem: Geschmacklich waren sie nicht ganz mein Ding, eher mild und weniger aromatisch. Da wurde mir klar, dass Größe nicht alles ist, und dass man am besten das kauft, was zum eigenen Geschmack passt, nicht nur zu schönen Fotos im Katalog.

Für moderne Hausgärten sind robuste Sorten mit mittlerer bis späterer Blüte oft die beste Wahl. Sie sind widerstandsfähiger gegen Wetterkapriolen, benötigen weniger Eingriffe und bringen eine stabile Ernte. Wer den typisch kräftigen, süß-säuerlichen Marillengeschmack sucht, ist mit traditionellen Sorten sehr gut beraten – vorausgesetzt, der Standort stimmt. Genau dieses Zusammenspiel macht die Sortenwahl zu einem Abenteuer. Und am Ende findet jeder eine Sorte, die perfekt zum eigenen Garten passt.

Wie groß werden Marillenbäume & was bedeutet das für die Pflanzplanung?

Als ich meinen ersten Marillenbaum gesetzt habe, war ich völlig überzeugt, dass er klein bleiben würde. Schließlich stand irgendwo im Etikett etwas von „kompakt wachsend“. Tja, ein paar Jahre später habe ich dann gemerkt, dass „kompakt“ im Obstbaumbereich oft bedeutet: kleiner als ein Riese, aber trotzdem ein ordentlicher Hüpfer. Genau deshalb lohnt es sich, sich vorher genau anzusehen, wie groß Marillenbäume wirklich werden – und was das für die Planung im Garten bedeutet.

Die meisten Marillenbäume erreichen, je nach Sorte & Unterlage, eine Höhe zwischen drei und sechs Metern. Manche wachsen sogar noch etwas höher, wenn der Standort ideal ist. Ich habe einmal erlebt, wie ein einziger Baum in ein paar Jahren so in die Höhe geschossen ist, dass ich zwar staunend danebenstand, aber gleichzeitig nicht mehr wusste, wie ich ihn schneiden soll, ohne eine Leiter aus der Garage zu holen. Das war einer dieser Momente, in denen ich mir gewünscht hätte, vorher besser zu planen.

Besonders spannend finde ich, wie stark sich die Baumform auf den Garten auswirkt. Manche Marillenbäume wachsen eher breit, fast wie ein leichter Fächer. Diese Formen wirken besonders schön, brauchen aber auch mehr Platz zur Seite. Andere streben eher aufrecht nach oben, was mir persönlich besser gefällt, wenn der Garten etwas enger geschnitten ist. Ich erinnere mich gut an einen Baum, der seitlich so ausladend wurde, dass er irgendwann meinen Gartentisch in den Schatten gestellt hat. Lustig war’s schon irgendwie, aber praktisch war es eher weniger.

Ein weiterer Punkt: Die endgültige Größe beeinflusst, wie gut man später an die Früchte kommt. Große Marillenbäume sehen fantastisch aus, aber beim Ernten muss man entweder ein bisschen kreativ werden oder eine stabile Leiter parat haben. Ich bin einmal in einer wackeligen Minute fast vom Baum gefallen, weil ich unbedingt die allerletzten Früchte ganz oben pflücken wollte – ein klassischer Gartenmoment mit Herzklopfen und einem kleinen Schreck, den ich so schnell nicht vergesse.

Die Größe spielt auch beim Thema Abstand eine zentrale Rolle. Marillenbäume sollten nicht zu nahe an anderen Obstbäumen stehen – besonders dann, wenn sie breit wachsen. Ich habe einmal einen Marillenbaum zwischen zwei Apfelbäume gesetzt, weil es „eh gut aussehen wird“. Nach ein paar Jahren war es eher ein Kampf darum, welcher Baum mehr Licht bekommt. Der Marillenbaum hat sich zwar durchgesetzt, aber schön war es nicht. Mindestens drei bis fünf Meter Abstand sind ein guter Richtwert, damit jeder Baum genug Raum hat, sich zu entfalten.

Was die Pflanzplanung betrifft, kann man sagen: Ein Marillenbaum sollte einen Platz bekommen, an dem er langfristig bleiben darf. Das Umsetzen später ist möglich, aber oft mühsam und mit viel Stress für den Baum verbunden. Daher lohnt es sich, vor dem Pflanzen einmal tief durchzuatmen, sich den Garten genau anzuschauen und zu überlegen: Wo passt der Baum in seiner vollen Größe wirklich hin? Ein Platz, an dem er wachsen darf, ohne andere Pflanzen zu bedrängen, wird langfristig immer die schönsten Ergebnisse liefern.

Wie & wann Marillenbäume schneiden – einfache Praxisanleitung

Wenn man das erste Mal vor einem frisch gepflanzten Marillenbaum steht und sich fragt, wie man ihn richtig schneidet, fühlt man sich schnell ein bisschen überfordert. Mir ging es damals genauso. Ich hatte Schere, Mut & gute Vorsätze – aber keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll. Und ehrlich gesagt: Die ersten Versuche waren eher experimentell als fachkundig. Doch mit der Zeit habe ich gelernt, dass Marillenbäume gar nicht so kompliziert sind, wenn man ein paar Grundregeln beherzigt.

Der wichtigste Zeitpunkt für den Schnitt liegt eindeutig nach der Ernte, also im Spätsommer. Ich weiß, viele wollen ihre Obstbäume im Winter schneiden, aber Marillen reagieren darauf oft empfindlich. Ich habe es einmal ausprobiert – das war ein klassischer Fehler, denn der Baum hat im Frühjahr nur sehr zögerlich ausgetrieben und sah aus, als hätte er den Winter monatelang persönlich übel genommen. Seitdem schneide ich fast ausschließlich im August, wenn der Baum aktiv ist und Wunden gut verheilen.

Was die Technik betrifft, arbeite ich meistens nach dem einfachen Prinzip „Licht & Luft“. Marillenbäume neigen dazu, im Inneren sehr dicht zu wachsen. Wenn man das einfach laufen lässt, entsteht schnell ein Wirrwarr an Trieben, das ich einmal liebevoll „Marillen-Dschungel“ genannt habe. Das führt zu weniger Früchten, mehr Pilzbefall und einer schwierigeren Ernte. Deshalb entferne ich regelmäßig alles, was nach innen wächst, sich kreuzt oder konkurrenzhaft senkrecht nach oben schießt.

Eine Sache, die man sich früh angewöhnen sollte: Junge Triebe lassen sich viel leichter führen als alte, verholzte Äste. Ich erinnere mich noch an einen Moment, in dem ich versucht habe, einen dicken Ast nachträglich wegzunehmen. Der Ast war widerspenstig, schwer erreichbar und ich beinahe am Verlieren meines Gleichgewichts. Seitdem bin ich viel konsequenter und greife lieber früher zur Schere, bevor alles hart wie Beton ist.

Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird: Es lohnt sich, auf Schnittwunden zu achten. Große Wunden verheilen bei Marillenbäumen langsamer als bei anderen Obstbäumen. Ich habe es schon erlebt, dass ein schlecht gesetzter Schnitt länger offen blieb und später ein Pilz eingezogen ist. Seitdem schneide ich bewusst glatt, leicht schräg und so nah wie möglich am Astring. Man muss kein Profi sein – Sorgfalt reicht völlig.

Sehr hilfreich hat sich auch der sogenannte Fruchtholzschnitt erwiesen. Marillen tragen besonders gut an kurzem, jungen Holz. Wenn ich merke, dass der Baum hauptsächlich lange Triebe produziert, kürze ich diese bewusst, um mehr Fruchtknospen zu fördern. Das klingt vielleicht nach Kleinkram, aber der Unterschied in der Ernte ist wirklich enorm. Ich war einmal überrascht, als ein kleiner, unscheinbarer Seitentrieb mehr Früchte brachte als zwei große Äste zusammen.

Unterm Strich lässt sich sagen: Marillenbäume brauchen keine komplizierten Schnitttechniken. Ein klarer Aufbau, regelmäßige Lichtung und ein gutes Timing sind alles, was man wirklich braucht. Und mit jedem Schnitt bekommt man ein besseres Gefühl dafür – ganz automatisch. Heute schneide ich meinen Marillenbaum fast schon entspannt, weil ich weiß, dass er es mir im nächsten Sommer mit voller Blüte & süßen Früchten danken wird.

Wann setzt man Marillenbäume ein und wie viel Wasser brauchen sie?

Wenn man mich fragen würde, wann der beste Zeitpunkt ist, einen Marillenbaum zu setzen, würde ich ohne Zögern sagen: so früh wie möglich im Herbst. Ich habe es mehrfach ausprobiert – Herbst, Frühling, sogar einmal viel zu spät im Frühsommer. Und ganz ehrlich: Nichts kam an die Herbstpflanzung heran. Der Baum hat einfach mehr Ruhe, mehr Zeit zum Einwurzeln und startet im nächsten Frühjahr mit einem richtigen Turboeffekt. Das war für mich ein echter Aha-Moment, nachdem ich jahrelang dachte, Frühjahr wäre grundsätzlich besser.

Im Herbst ist der Boden noch warm, gleichzeitig regnet es häufiger, was den jungen Wurzeln hilft, sich schnell zu entfalten. Außerdem stresst man den Baum weniger, weil er keine Energie in Blätter oder Früchte stecken muss. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem ich aus Bequemlichkeit einen Baum erst im späten April gesetzt habe. Das Ergebnis war ein zäher Start, eine unerwartete Trockenperiode und ein Miniwachstum, das mich fast zur Verzweiflung gebracht hat. Seitdem mache ich es nur noch richtig – im Herbst, ohne Experimente.

Und damit sind wir schon beim zweiten wichtigen Punkt: der Wasserversorgung. Marillenbäume sind zwar generell recht robuste Obstbäume, aber in der Anwachsphase reagieren sie sehr sensibel auf Trockenheit. Ich habe einmal den Fehler gemacht, mich auf ein paar Tage Regen zu verlassen – nur um eine Woche später festzustellen, dass der neue Baum völlig schlapp in der Landschaft hing. Seitdem prüfe ich in den ersten Wochen fast täglich, wie feucht der Boden wirklich ist. Fingerprobe klingt banal, aber sie rettet im Sommer mehr Bäume, als man denkt.

In den ersten Monaten brauchen frisch gepflanzte Marillenbäume regelmäßige Wassergaben. Nicht fluten, aber gründlich durchfeuchten. Ich gieße meistens so, dass das Wasser langsam einsickert und wirklich bis in die tieferen Schichten kommt. Ein flüchtiges „drüber spritzen“ bringt da nichts – das habe ich am eigenen Baum lernen müssen, als die Wurzeln kaum in den Boden vorgedrungen sind, weil sie immer nur oberflächlich feucht waren.

Ältere Marillenbäume benötigen deutlich weniger Wasser, aber gerade in Hitzeperioden kann es entscheidend sein, gelegentlich eine ordentliche Wassermenge zu geben. Ich erinnere mich an einen besonders heißen Sommer, in dem mein Baum plötzlich Früchte abwarf, obwohl er sonst kerngesund war. Das war ein klassischer Fall von Wassermangel. Nach zwei tiefer gehenden Gießgängen war alles wieder stabil – aber diesen Stress hätte ich ihm ersparen können.

Der ideale Rhythmus hängt natürlich vom Standort ab: In sehr warmen Lagen mit leichter Gartenerde trocknet der Boden schneller aus als in tonigen Bereichen. Deshalb macht es Sinn, beim Pflanzen gleich eine kleine Gießrinne anzulegen. Das erleichtert das Bewässern enorm und verhindert, dass das Wasser einfach davonläuft. Man glaubt gar nicht, wie viel leichter die Pflege wird, wenn man das von Anfang an berücksichtigt.

Zusammengefasst: Marillenbäume setzt man am besten im Herbst, mit etwas Geduld und sorgfältiger Wässerung. Der Baum dankt es im nächsten Jahr mit kräftigem Wachstum, stabiler Blüte & einem deutlich geringeren Risiko von Anwuchsproblemen. Und dieses Gefühl, im Frühjahr die ersten frischen Blüten zu sehen, nachdem der Baum gut eingewurzelt hat – das ist jedes Mal ein kleines Gartenglück.

Warum trägt ein Marillenbaum keine Früchte? Häufige Ursachen & Lösungen

Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als mein erster Marillenbaum plötzlich beschlossen hat, einfach gar nichts zu tragen. Keine einzige Frucht. Nur Blätter, ein bisschen Blüte und sonst jede Menge Frustration. Ich hatte das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben – Standort sonnig, Boden gut vorbereitet, regelmäßig gegossen. Aber der Baum blieb stur. Erst später habe ich verstanden, wie viele kleine Faktoren eine Rolle spielen, wenn Marillenbäume mitten in ihrer Entwicklung plötzlich streiken.

Einer der häufigsten Gründe ist Frost während der Blüte. Marillenbäume blühen oft schon sehr früh, manchmal zu früh. Wenn dann eine Frostnacht kommt, reicht oft schon ein einziger Grad unter null und die zarten Blüten verabschieden sich. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem ich morgens voller Vorfreude in den Garten gegangen bin – und statt der weißen Blütenpracht lag ein trauriger Teppich aus braunen, erfrorenen Blüten am Boden. Da war klar: Von diesem Baum werde ich keine einzige Marille ernten.

Ein anderer Faktor ist die Nährstoffversorgung. Marillenbäume sind keine Starkzehrer, aber wenn sie zu wenig Kalium oder zu viel Stickstoff bekommen, reagieren sie schnell mit schlechter Fruchtbildung. Ich hatte einmal versehentlich zu viel Universaldünger verwendet – das Ergebnis war ein üppiger, wunderschöner Blätterwald, aber null Früchte. Ein klassischer Anfängerfehler, der mich einiges an Geduld gekostet hat. Seitdem arbeite ich lieber zurückhaltend und setze bei Bedarf punktuell Gartenpflanzen-Dünger oder Kompost ein.

Auch fehlende Bestäubung kann eine Rolle spielen, obwohl die meisten Marillenbäume selbstfruchtbar sind. Wenn die Blütezeit aber genau in eine Phase ohne Insektenflug fällt – etwa bei Regen, starkem Wind oder kalten Temperaturen – kann es passieren, dass kaum Pollenaustausch stattfindet. Das ist mir besonders in einem sehr nassen Frühling passiert, in dem die Bienen einfach keine Chance hatten. Der Baum blühte schön, aber die Früchte blieben aus.

Ein weiterer oft übersehener Punkt ist der Schnitt. Wenn man zu radikal schneidet, entfernt man manchmal unabsichtlich das Fruchtholz für das kommende Jahr. Das ist mir einmal passiert, als ich besonders motiviert war und den Baum „ordentlich auslichten“ wollte. Im nächsten Frühjahr stand ich dann vor einem perfekt geschnittenen, aber völlig fruchtlosen Baum. Seitdem achte ich stärker darauf, kurze Fruchttriebe zu erhalten und nicht alles akribisch wegzuschneiden.

Auch Trockenstress kann dazu führen, dass ein Marillenbaum Früchte abwirft oder gar keine ansetzt. Gerade in trockenen Jahren oder bei jungen Bäumen merkt man schnell, wie sensibel die Pflanze reagiert. Eine unregelmäßige Bewässerung oder längere Durststrecken führen manchmal dazu, dass der Baum seine Energie komplett in die Selbsterhaltung steckt – und die Fruchtbildung vernachlässigt. Ich habe das einmal selbst verursacht, weil ich mich zu sehr auf den Wetterbericht verlassen habe, der dann völlig danebenlag.

Manchmal ist der Grund aber einfach: Der Baum ist noch zu jung. Viele Marillensorten brauchen zwei bis vier Jahre, bis sie wirklich loslegen. Ich weiß noch, wie ungeduldig ich am Anfang war – jedes Frühjahr stand ich vor dem Baum und hoffte auf die ersten Früchte. Und jedes Jahr wurde ich ein bisschen nervöser, bis dann plötzlich, ohne Vorwarnung, der erste echte Fruchtansatz kam. Ein schöner Moment, den ich jedem Gartenfreund gönne.

Zusammengefasst kann man sagen: Wenn ein Marillenbaum keine Früchte trägt, steckt fast immer einer dieser Faktoren dahinter – Frost, Nährstoffe, Bestäubung, Schnitt, Trockenheit oder noch zu junges Wachstum. Mit ein bisschen Beobachtung, Geduld & gezielten Maßnahmen lässt sich das aber fast immer lösen. Und wenn es dann endlich klappt, schmeckt die erste Marille umso besser.

Welche Obstbäume passen (nicht) neben Marillenbäume?

Wenn man einen Marillenbaum setzt, denkt man am Anfang oft gar nicht darüber nach, was daneben stehen soll. So ging es mir jedenfalls. Ich habe einfach gepflanzt, wo gerade Platz war – und erst später gemerkt, wie sehr die Nachbarschaft im Obstgarten darüber entscheidet, wie gut ein Baum wächst und trägt. Manche Kombinationen funktionieren wunderbar, andere sorgen für Stress, Konkurrenz oder sogar Krankheiten. Und manchmal merkt man das erst Jahre später, wenn das Umsetzen kaum mehr möglich ist.

Grundsätzlich mag der Marillenbaum viel Licht, viel Wärme & etwas Abstand. Ich habe einmal den Fehler gemacht, einen jungen Marillenbaum direkt neben einen kräftigen Apfelbaum zu setzen. Im ersten Jahr sah alles harmlos aus, aber ab dem zweiten Sommer hat der Apfelbaum regelrecht das Licht geschluckt. Der Marillenbaum blieb klein, blühte spärlich und hatte Mühe, kräftige Triebe zu bilden. Da habe ich verstanden, wie wichtig es ist, den richtigen Nachbarn auszuwählen – nicht nur irgendeinen.

Sehr gut funktionieren Marillenbäume neben anderen Steinobstarten, solange genug Platz vorhanden ist. Pfirsichbäume, Nektarinen oder Zwetschgen haben ähnliche Boden- und Lichtansprüche. Ich hatte einmal eine Kombination aus Marille, Zwetschge und einer kleinen Pfirsichsorte – das Trio hat sich gegenseitig nicht gestört. Jeder Baum hatte seinen eigenen Bereich, und das Gesamtbild wirkte fast mediterran. Solche Kombinationen können richtig harmonisch aussehen, wenn man die Kronenentwicklung vorher grob einplant.

Etwas vorsichtiger sollte man mit sehr kraftvoll wachsenden Obstbäumen sein. Birnbäume, ältere Apfelsorten oder großkronige Kirschbäume neigen dazu, Platz zu dominieren. Einmal habe ich einen Birnbaum unterschätzt, der innerhalb kurzer Zeit so viel Schatten geworfen hat, dass der Marillenbaum links daneben nur noch kümmerlich ausgetrieben ist. Das Blattwerk des Birnbaums war dicht wie ein Schirm – und die Marille hatte das Nachsehen. Das hat mich gelehrt, immer zu fragen: „Wer setzt sich langfristig durch?“

Was viele nicht wissen: Manche Obstbäume teilen Krankheiten und Schaderreger leichter miteinander. Steinobst bleibt zwar meistens unter sich, aber Pfirsichkrankheiten wie Kräuselkrankheit können sich in seltenen Fällen auch auf Marillen auswirken. Ich hatte einmal einen leicht befallenen Pfirsichbaum zu nahe gesetzt – und auch die Marille hat später einzelne gekräuselte Blätter bekommen. Nicht dramatisch, aber ein kleiner Hinweis darauf, dass Nähe manchmal mehr austauscht, als man denkt.

Richtig problematisch wird es vor allem dann, wenn große Hecken oder dichte Ziergehölze zu nahe stehen. Eine Thujahecke zum Beispiel zieht enorm viel Wasser – das musste ich bitter erfahren, als eine Hecke den jungen Marillenbaum praktisch „ausgetrunken“ hat. Der Baum wurde immer dünner, die Triebe blieben kurz, und erst nach einem Standortwechsel hat er sich erholt. Seitdem achte ich darauf, Marillenbäume nie in die Nähe solcher Durststrecken-Kandidaten zu setzen.

Sehr gut funktionieren hingegen kleinere Gehölze oder Büsche, die den Marillenbaum nicht bedrängen. Ribiseln, niedrig wachsende Ziergehölze oder flache Kräuterbeete eignen sich ideal, weil sie zwar Struktur bringen, den Baum aber nicht daran hindern, sich auszubreiten. Ich hatte einmal ein Kräuterbeet unter einem Marillenbaum angelegt – und das sah nicht nur schön aus, sondern hielt auch den Boden locker und lebendig.

Am Ende geht es immer darum, dem Marillenbaum Raum & Ruhe zu geben. Wenn der Nachbarbaum nicht übermächtig wird, genug Licht durchlässt und keine extreme Wasser- oder Nährstoffkonkurrenz darstellt, entsteht ein harmonisches Bild, das über Jahre hinweg stabil bleibt. Und genau das macht einen gut geplanten Obstgarten aus – jedes Element unterstützt das andere, statt darum zu kämpfen.

Pflege von Marillenbäumen – worauf es im Jahresverlauf ankommt

Wenn man einen Marillenbaum über ein ganzes Gartenjahr begleitet, merkt man schnell, dass er seine eigenen Rhythmen hat. Ich habe irgendwann begonnen, mir kleine Notizen zu machen, weil ich jedes Jahr dieselben Fragen hatte: Wann gießt man mehr? Wann schneidet man? Und was braucht der Baum eigentlich im Hochsommer? Mit der Zeit ist daraus eine Art persönlicher Pflegekalender entstanden, der mir heute enorm hilft. Und genau diesen roten Faden möchte ich hier weitergeben.

Der Start ins Jahr beginnt für mich immer im späten Winter. Da gehe ich meist einmal um den Baum herum, prüfe die Rinde, kontrolliere die Knospen und entferne eventuell gebrochene Triebe. Nichts Wildes, einfach ein kurzer Rundgang, bei dem man spürt, wie der Baum langsam erwacht. Einmal habe ich im Jänner entdeckt, dass sich eine Rissstelle gebildet hatte – vermutlich durch Frost. Damals war ich froh, es früh zu bemerken, denn so konnte ich mit einem Wundverschlussmittel die Stelle stabilisieren, bevor Krankheiten eindringen.

Im Frühling passiert dann das große Aufblühen. Dieses Stadium liebe ich besonders, auch wenn es gleichzeitig eine sensible Phase ist. Spätfröste machen einem manchmal das Leben schwer. Ich habe einmal aus purer Verzweiflung alte Decken über den Baum geworfen, weil in der Nacht unerwartet -2 °C angesagt waren. Es sah vielleicht seltsam aus, aber es hat tatsächlich geholfen. Der Baum hat genau diese Blüten gerettet, und später durfte ich mich über eine schöne Ernte freuen.

Nach der Blüte beginnt die Zeit, in der der Baum richtig wachsen will. Da setze ich meist etwas Kompost ein – nicht zu viel, nur eine kleine Gabe rund um die Baumscheibe. Marillenbäume mögen keine übermäßige Stickstoffdüngung, aber ein bisschen Nährstoffschub tut ihnen sichtbar gut. Ich habe mich einmal zu sehr zurückgehalten und im Sommer gemerkt, dass der Baum irgendwie müde aussah. Mit etwas Gartenpflanzenerde und Kompost war das Problem schnell gelöst.

Im Sommer geht es vor allem darum, den Baum bei Hitze und Trockenheit gut zu unterstützen. Ich habe es mir angewöhnt, in längeren Hitzeperioden einmal pro Woche tiefgründig zu gießen. Kein tägliches „Bisschen“, sondern lieber eine richtige Wassergabe, die bis in die tieferen Schichten gelangt. Einmal, als ich nur oberflächlich gegossen habe, warf der Baum plötzlich grüne Früchte ab. Da wurde mir klar, wie sensibel er auf Wasserschwankungen reagiert.

Der beste Zeitpunkt für den Schnitt kommt direkt nach der Ernte. Ich mag diesen Moment besonders, weil man die Krone gut sieht und genau einschätzen kann, welche Triebe bleiben dürfen und wo mehr Licht hinein soll. Ein Spätsommerschnitt hat sich über die Jahre als der Schlüssel für stabile Fruchtbildung erwiesen. Und ehrlich gesagt – es macht einfach Spaß, wenn man weiß, dass der Baum im nächsten Jahr davon profitiert.

Im Herbst bereite ich den Baum auf die Ruhephase vor. Da entferne ich Laub im Wurzelbereich, lockere den Boden leicht und gebe, falls nötig, eine dünne Schicht Kompost. In sehr kalten Regionen habe ich auch schon einen leichten Stammschutz angebracht, um Frostschäden zu vermeiden. Einmal hatte ich einen jungen Baum, dessen Stamm durch Wintersonne und Nachtfrost gesprungen ist – ein Schaden, der unnötig gewesen wäre, hätte ich vorher besser aufgepasst.

Was ich an der Pflege von Marillenbäumen so schätze: Man lernt jedes Jahr etwas dazu. Jeder Sommer bringt neue Herausforderungen, jeder Herbst neue Erfahrungen. Und irgendwann entwickelt man dieses intuitive Gefühl dafür, was der Baum gerade braucht. Für mich ist dieser Prozess fast schon meditativ geworden – ein jährlicher Kreislauf, der den Garten lebendig hält und die eigene Aufmerksamkeit schärft.

Wer diese Jahresroutine einmal verinnerlicht hat, wird merken, wie viel stabiler und gesünder Marillenbäume wachsen. Und wenn man dann im Sommer die ersten reifen Früchte probiert, weiß man, dass sich jede Pflegearbeit mehr als gelohnt hat.

FAQ zu Marillenbäumen

Während der letzten Jahre habe ich unzählige Fragen zu Marillenbäumen gesammelt – manche davon kamen von Freunden, manche aus Foren, und viele habe ich mir am Anfang selbst gestellt. Man merkt schnell, dass sich die meisten Fragen um dieselben Themen drehen: Standort, Pflege, Blüte, Ernte und typische Probleme. Deshalb habe ich mir angewöhnt, die wichtigsten Fragen immer wieder durchzugehen, weil man dadurch unglaublich viel lernt – nicht nur über den eigenen Baum, sondern auch über die Marille allgemein.

Wie pflegt man einen Marillenbaum richtig?

Die Pflege ist einfacher, als man denkt, wenn man den Jahresrhythmus im Blick behält. Regelmäßig gießen in Trockenphasen, zurückhaltend düngen, im Spätsommer schneiden und den Boden rund um den Stamm locker halten – so hat sich das bei mir am besten bewährt. Besonders wichtig ist, Staunässe zu vermeiden, denn die führt häufig zu Wurzelproblemen.

Wann ist die beste Pflanzzeit für Marillenbäume?

Ganz klar: der Herbst. Ich habe es mehrfach ausprobiert, und keine Variante hat so gut funktioniert wie die Herbstpflanzung. Der Boden ist warm, der Baum hat keinen Blattstress, und die Wurzeln können ganz entspannt einwachsen. Auch im Frühjahr ist es möglich, aber dort muss man deutlich mehr gießen.

Welche Sorten tragen zuverlässig Früchte?

Für Hausgärten sind robuste Sorten, die später blühen, oft die beste Wahl. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass spätblühende Sorten viel weniger frostgefährdet sind. Alte traditionelle Sorten schmecken zwar oft unglaublich aromatisch, sind aber sensibler – dafür belohnen sie bei guten Bedingungen mit einzigartigen Früchten.

Wann blüht ein Marillenbaum?

Meist schon sehr früh im Jahr, oft im März. Genau das macht die Sorte so charmant – und gleichzeitig empfindlich. Ich hatte Jahre, in denen ich die frühen Blüten bestaunt habe, nur um sie später durch Frost zu verlieren. Deshalb lohnt es sich, den Baum möglichst windgeschützt zu pflanzen oder bei Frostgefahr kurzfristig zu schützen.

Warum wirft mein Marillenbaum Früchte ab?

Das passiert häufig bei Trockenheit oder unregelmäßiger Bewässerung. Ich habe das besonders in heißen Sommern bemerkt, wenn die oberen Bodenschichten schnell austrocknen. Nach ein bis zwei tiefgründigen Wassergaben hat sich der Baum meist wieder gefangen. Auch Nährstoffmangel oder zu starker Schnitt können eine Rolle spielen.

Wie viel trägt ein Marillenbaum?

Ein gesunder Baum kann erstaunlich viel liefern. In guten Jahren hatte ich Körbe voll Früchte, die fast nicht aufzubrauchen waren. In schwächeren Jahren, etwa nach frostigen Frühlingen, fiel die Ernte geringer aus. Ein stabiler Standort, gute Pflege und ein durchdachter Schnitt beeinflussen die Erntemenge enorm.

Wie alt wird ein Marillenbaum?

Marillenbäume können 20 bis 25 Jahre alt werden, manchmal auch länger. Ich hatte einmal einen älteren Baum im Garten stehen, der trotz seines Alters noch wunderbar getragen hat. Wichtig ist, ihn regelmäßig zu pflegen, Krankheiten früh zu erkennen und größere Schnittwunden zu vermeiden.

Muss ein Marillenbaum gedüngt werden?

Ja, aber sehr vorsichtig. Zu viel Stickstoff bringt zwar schöne Triebe, aber kaum Früchte. Ich verwende meist eine dünne Kompostschicht im Frühling und ergänze nur bei Bedarf mit einem Gartenpflanzendünger. Damit kommt der Baum wunderbar zurecht.

Kann man Marillenbäume in Töpfen halten?

Grundsätzlich ist es möglich, aber nur mit sehr kompakten Sorten und großen Pflanzgefäßen. Ich habe einmal eine kleinwüchsige Sorte im Kübel ausprobiert. Die ersten zwei Jahre liefen gut, danach wurde es schwierig – der Wurzelballen wurde zu eng, und die Wasserversorgung war ein ständiger Balanceakt. Für dauerhaften Erfolg ist ein Gartenstandort deutlich besser geeignet.

Warum bekommt mein Marillenbaum gelbe Blätter?

Das kann verschiedene Gründe haben: Trockenheit, Staunässe, Nährstoffmangel oder gelegentlich auch Pilzbefall. Bei mir war es meistens ein Zeichen dafür, dass der Boden entweder zu nass oder zu trocken war. Eine einfache Bodenprobe und gezielte Bewässerung lösen das Problem oft schon nach kurzer Zeit.

Diese Fragen begegnen mir immer wieder – und sie zeigen, wie vielseitig das Thema Marillenbaum eigentlich ist. Mit ein wenig Beobachtung und der richtigen Pflege bekommt man aber schnell ein Gefühl dafür, was der Baum gerade braucht. Und genau dann beginnt die Gartenarbeit richtig Spaß zu machen.

Marillenbäume kaufen bei Garden Shop

Wenn man sich einmal entschieden hat, Marillenbäume zu kaufen, beginnt meist die nächste große Frage: Wo findet man wirklich hochwertige, gesunde Obstbäume, die im Garten langfristig Freude bereiten? Ich habe im Laufe der Zeit einige Bezugsquellen ausprobiert – manche waren gut, andere weniger. Doch es hat sich klar gezeigt, wie wertvoll es ist, Pflanzen dort zu bestellen, wo Qualität, Sortenauswahl und fachliche Kompetenz Hand in Hand gehen.

Gerade bei Marillenbäumen lohnt es sich, auf robuste Sorten, gute Unterlagen und eine sorgfältige Kultivierung zu achten. Ein Baum, der gesund ankommt, kräftige Wurzeln hat und nicht völlig gestresst aus der Verpackung kommt, startet im Garten mit einem deutlichen Vorteil. Genau das ist der Grund, warum man bei einer Bestellung bewusst auf eine verlässliche Quelle setzen sollte. Marillenbäume reagieren empfindlich auf Frost, Staunässe und Transportstress – und jedes Detail zählt.

Bei Garden Shop findet man eine Auswahl an hochwertigen Marillenbäumen, die besonders für österreichische Gärten geeignet sind. Durch die klare Sortierung nach Obstbäumen, Steinobst und weiteren Gartenpflanzen kann man schnell vergleichen, welche Sorte zu den eigenen Standortbedingungen passt. Außerdem ist es ein großer Vorteil, dass die Bäume aus sorgfältig gepflegten gärtnerischen Kulturen stammen. Man erspart sich damit viele der Probleme, die ich früher mit Billigangeboten durchgemacht habe – vom krummen Wuchs bis zu unerkannten Krankheiten.

Ein weiterer Pluspunkt ist die fachlich fundierte Produktbeschreibung, die bei der Auswahl hilft. Man erfährt auf einen Blick, wie groß der Baum wird, welche Pflege er benötigt und ob er eher früh oder spät blüht. So kann man planen, ob er neben Zwetschgenbäume, Pfirsiche oder andere Obstbäume passt und wie viel Platz man langfristig einplanen sollte. Genau diese Informationen erleichtern die Entscheidung enorm – besonders wenn man mehrere Bäume kombinieren möchte.

Was mich persönlich überzeugt: Der faire Preis bei gleichzeitig hoher Qualität. Ich habe zu oft erlebt, wie günstige Bäume aus dem Baumarkt nach wenigen Jahren eingegangen sind oder nie richtig getragen haben. Ein guter Marillenbaum ist eine langfristige Investition – und bei Garden Shop bekommt man genau diese Qualität. So bleibt der Baumschnitt überschaubar, die Ernte stabil und die Pflege insgesamt deutlich leichter.

Wer also darüber nachdenkt, Marillenbäume zu kaufen, findet bei Garden Shop eine verlässliche Anlaufstelle. Mit einem starken Sortiment, klaren Kategorien und Pflanzen, die gut für heimische Gärten geeignet sind, fällt der Start deutlich leichter. Und spätestens, wenn die ersten Blüten im Frühjahr erscheinen, weiß man, dass die Entscheidung genau richtig war.

Marillenbäume gehören zu den schönsten & lohnendsten Obstbäumen im Garten – und mit der passenden Qualität wird aus dem kleinen Setzling irgendwann ein prachtvoller Baum voller Früchte. Genau das macht den Kauf bei Garden Shop so empfehlenswert.